你看黄宾虹的篆书,里边的那种随机性和他的那种金石意趣,把写和铸造、刻里边的三位打通,既是刻又是写,既是写和刻,又是铸造,他把这个感觉做的那么通透。所以说,我们真正做学术,当然有很大的学术研究是在研究他是怎么状态,就是他们当初的一个什么样的社会环境,做了一个什么样的事,哪些是他的,哪些不是他的,哪些是他早年的,哪些是他晚年的,做这样的学术梳理。但是,所有的学术如果没有对当代的创作产生作用,那这个学术研究很多可能就流于工具了,就好像编字典一样,你一点也没错,这个社会也需要你的这个字典。但是作为一个它跟文学之间的,文学创作之间的这种相互关联和作用有多大,那就要打个问号。它不可或缺,但是你的这个意义就只相当于一个工具而已。

我们真正的学术研究,我是搞了几十年的书法创作,那么我对所有的资料,所有的新的东西,我都第一要思考它在我们做的过程中的价值,就在促进和丰富或者开拓我的创作状态的这里边的价值。所以我今天下午来给大家做的这个交流,不是考据,也不是论证,就是我要通过我几十年在这个领域里边的创作的去取和价值判断,就是你们以我为个案,来为你们下一步在这个领域里边的指向创作的学术研究做一个参考。所以我今天的整个定位是:魏碑研习的路径新探,就是我们在古人既有的那种取法的形态上,就魏碑学魏碑,就汉碑学汉碑,就秦学秦这里面,我们这一代有没有一个新的思考。这种思考不是坐在书斋里面想出来的,而是通过几十年的不断地研习过程中,不断地在创作的过程中,不断地回望历史的这一经典的过程中,自己一点真正的切肤的一种感受。

你看嘛,我们如果对以前的状态再进行描述,我们以前从清代写字的时候,清代的主流书风,清的前期是什么?董其昌、赵孟頫,为什么呢?因为皇帝就喜欢他们,从康熙到乾隆都是写那一路。你真正追溯到最后,皇族里面的启功,他严格说来也是经典化以后的董其昌、赵孟頫,他基本审美就是那个东西,你最后说他取法这样,取法那样,其实他坚定不移走的是那皇家审美,没有跳出来。这个是清皇宫里边的这些皇族他们带动了整个社会风气,金石学兴起以后,隶书肯定是获益最大的。因为隶书在清代名家里这一线的大家是最多的,为什么呢?因为隶书从汉以后就没有被社会作为一个重要的审美对象来对待。你看,王铎写的隶书,根本就不算,就不入流的。赵孟頫写的五体千字文,一看,就是根本跟汉隶不沾边。连唐隶都很幼稚,因为他就是一个简单的写字符号,没有上升到承袭其精神。

你看汉代的隶书是什么局面,西汉每一块,没有蚕头燕尾的修饰,哪怕是连云港那些疆界刻石,还有很多墓道石,我们在济宁去看的那个任城王墓,里边的那些墓道的石头,上面刻的谁谁谁做的那些,格外的天真烂漫。尽管西汉的刻石留下来的不多,因为西汉是禁碑的,但是每一品都让你觉得震撼。《五凤刻石》、《莱子侯》,包括一些汉阙上的东西,你都觉得无比的生动、雄浑博大。东汉就更不要说了,就连《曹全碑》这么典雅的、雅致的书风,骨子里面都是一种雄浑博大。你看我上次在给他们交流的时候,我就说从你的《曹全碑》里边看不到《鲜于璜》的影子和精神,你这个《曹全碑》的解读就是失败的,《曹全碑》它骨子里边的是浑穆,雄强,而不是我们表象上看到的,为什么这些人一写就把它写成美术字呢?所以说这一点上,大家一定是要站在一个高度来看。《乙瑛》《礼器》就不要说了,这就是典型的东汉八分书,就是标准隶书,就这标准隶书的同一大方向下的三种迥然不同的精神面貌。我还没有说《华山庙碑》,还没有说《史晨碑》《莱子侯刻石》《贤良方正残石》,这些都是精神层面相当高的汉碑,就是有标准的蚕头燕尾的这些。

你再看方正一路的《张迁》《鲜于璜》《西狭》,哪一个不是一碑一个面目,《鲜于璜》就是一种呆取胜,憨取胜,憨和呆里面透露了一种儒雅,《张迁碑》增加了它的古意。而且在这里边有很多很多在空间处理上的机智,这种机智又不是灵巧,它是大智慧的一种机智。那么《西狭》就完全不同,可以说真正看懂了《西狭》的,越忽略细节越高,如果写《西狭》的再写细节,那这个人就没有读懂,《西狭》就是雄浑之象,它就是汉代里面的颜真卿。我为什么被云南的《孟琁残碑》(《孟孝琚碑》)所感动?我那一年在《中国美术全集》上看到了一张《孟琁残碑》的拓片,我一看我说这里边如果说《西狭颂》的每一个字都好,因为我在我成都的工作室,我墙上随时挂的是一张《西狭》,在我国家画院的工作室,墙上随时挂的都是一张原拓的《石门铭》。我就看到从章法上来说,《西狭颂》的章法还有点散,太平均了。而且《西狭颂》字的大小伸缩也不大,也没什么错动,但是它就是每个单字味非常之足,气非常之壮。那么《孟琁残碑》在章法的那种挤压感上一下就让我感觉,哦,《西狭颂》这种体势还可以这样来处理章法。所以一下我就很感动,我当时把它那个六尺整张的挂在我在老家工作室。(未完待续)

(文/洪厚甜,来源:净堂艺潭)

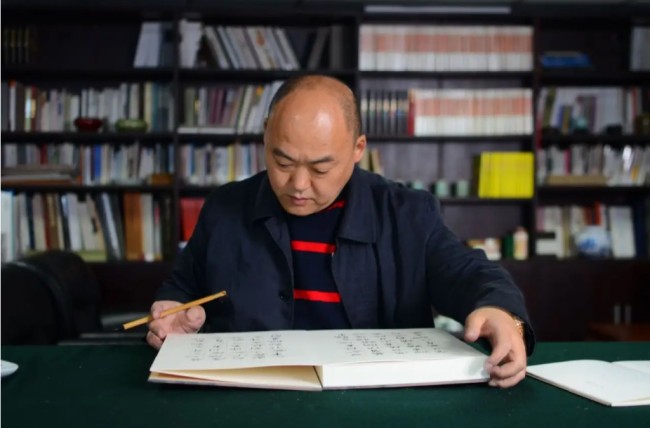

书法家简介

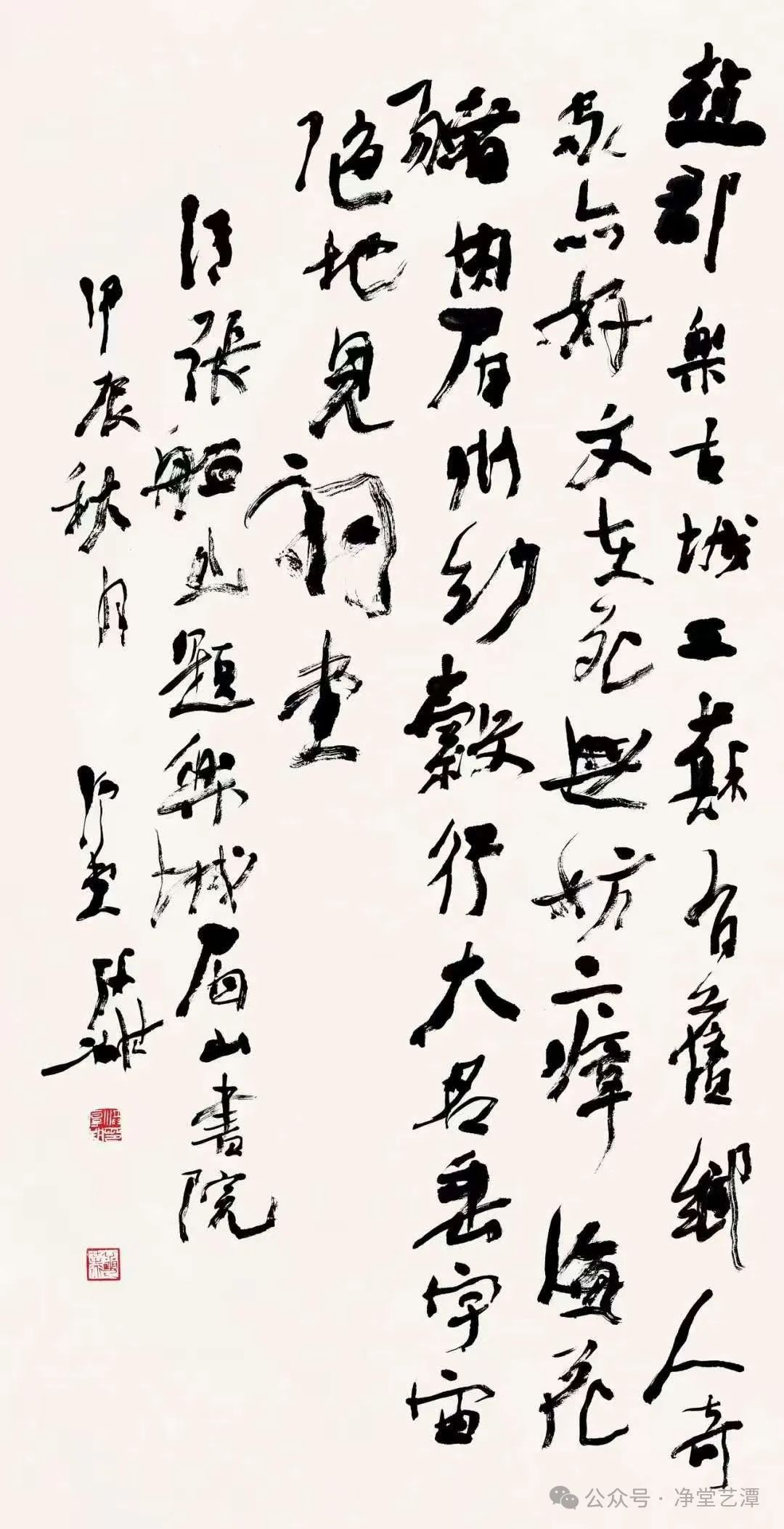

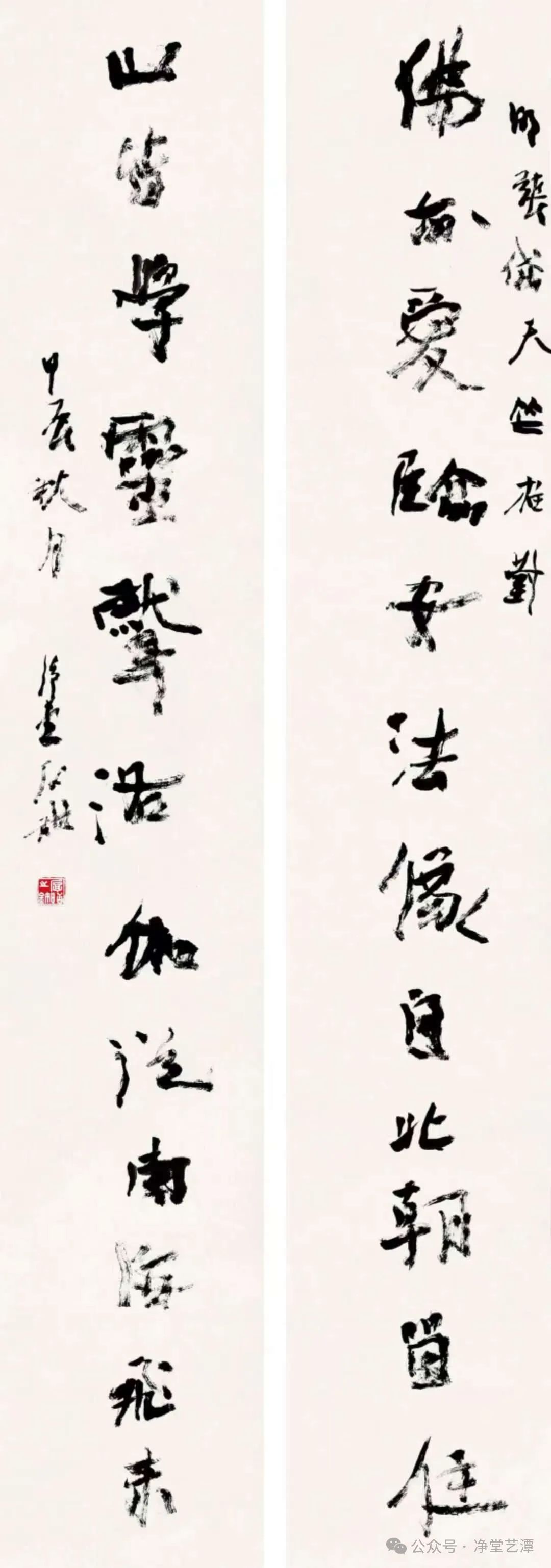

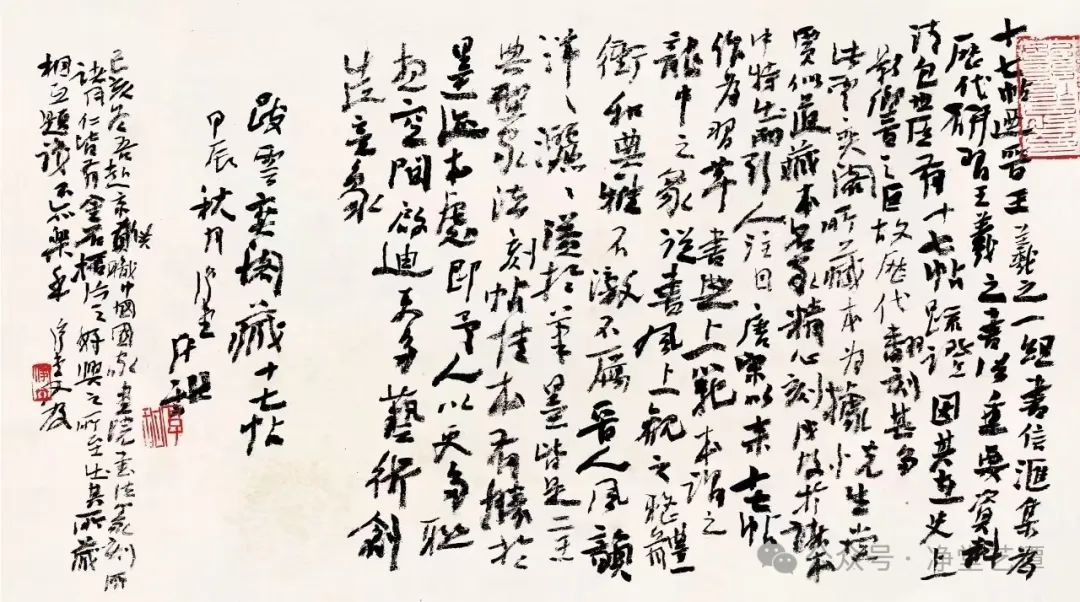

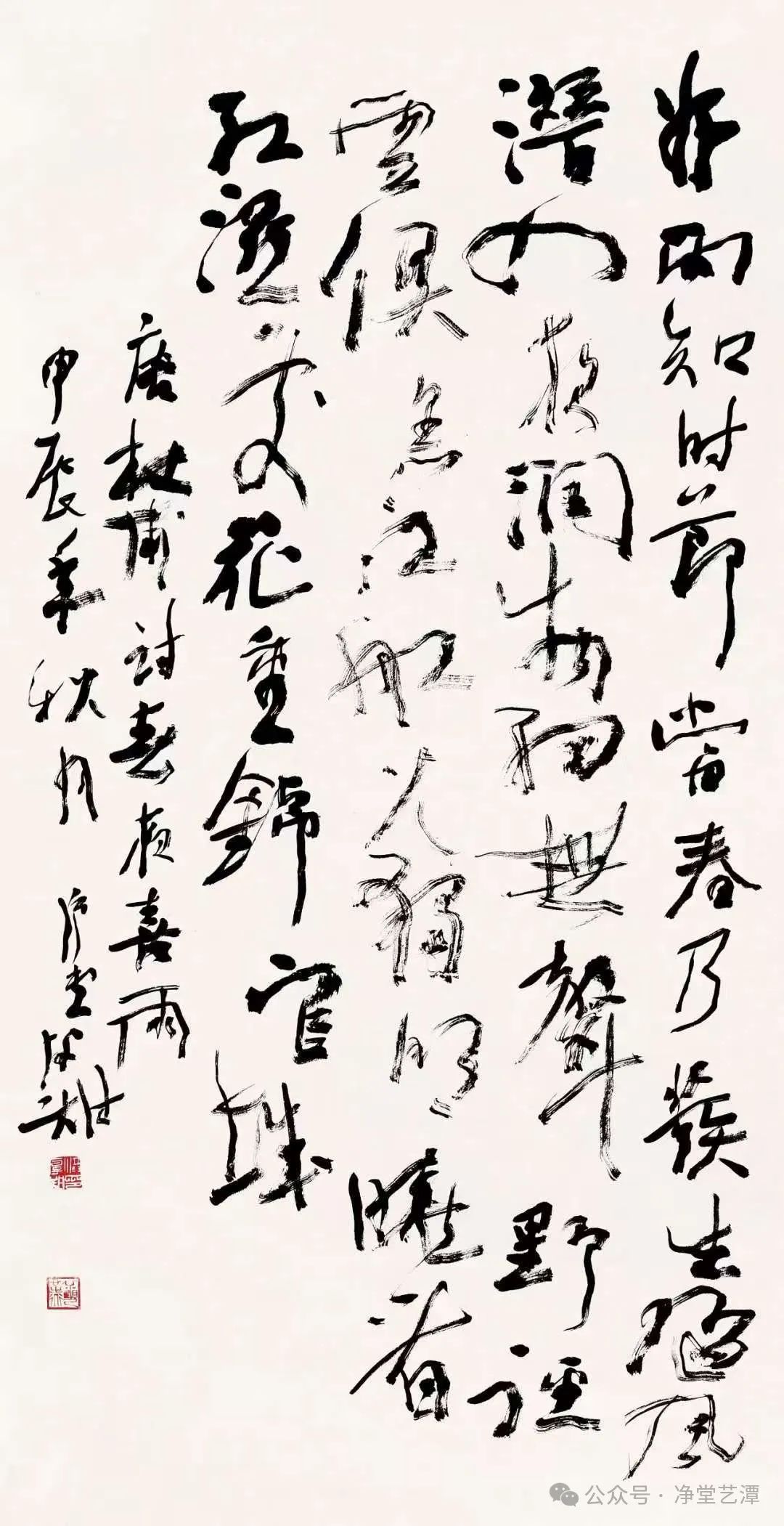

洪厚甜丨魏碑研习路径新探(一)

洪厚甜,1963年出生于四川什邡,号净堂。职业书法家。十四届全国政协委员,全国政协文化文史和学习委员会委员;现为中国国家画院书法篆刻所党支部书记、副所长,中国书法家协会理事、楷书专业委员会委员,中国民主同盟中央美术院副院长,中国艺术研究院书法院研究员,中国文促会书法篆刻院艺委会委员,四川省书法家协会副主席。